Jesús Santiago Ardila, la literatura como resistencia

Víctima de varios desplazamientos, y aún sin graduarse de la universidad, ha escrito dos libros que no solo exponen su pasión por el cuento, la poesía y la novela, también el ideal de dejar su rastro en la conciencia de la sociedad.

Por Erick González G.

Es joven, tan solo 20 años. Su corta vida itinerante y la de su familia semejan una road movie de blues, en donde cada estación trae su tristeza de paso. Jesús Santiago Ardila el protagonista de estas líneas lo sabe. Y sabe que una jam session es la banda sonora más apropiada para su biopic o película biográfica, no por el placer que caracteriza este tipo de improvisación musical, sino porque la violencia impone su siniestro ritmo, y aunque hay simulacros para los terremotos, nadie ensaya para un desplazamiento.

Y eso, Jesús Santiago Ardila lo sabe muy bien. Desde los cinco años, cuando ocurrió su primer desplazamiento, él podría contar en un ábaco sus mudanzas y dolores, pero no sufrimientos, porque el dolor es pasajero y, en estos casos de expoliación, compartido, pero el sufrimiento es persistente, acorde al embate en el alma, y en la suya mediaron la música y las letras para blindarla.

Los inxilios

Por su pequeñez de entonces, Jesús Santiago hace zapping en sus recuerdos para sintonizar el noviembre de 2004 cuando sobrellevó su primer inxilio o desplazamiento interno en una vereda del corregimiento Bruselas, del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. “Mi papá recibió amenazas de un grupo guerrillero, y mi mamá tuvo un mal presentimiento después de que intentaron asesinarlo en su finca, donde hirieron a uno de sus trabajadores y mataron a la mula y al perro, así que nos fuimos para Neiva”.

Días antes su padre había enviado a su hijo mayor a Antioquia, como antídoto a su inminente reclutamiento forzado, y evitó con ello que fuera el quinto jovencito en el triste censo, del Registro Único de Víctimas, de niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados en Pitalito y sus veredas y corregimientos.

Desplazamientos (10.115), homicidios (3.834), amenazas (1.056) y desapariciones forzadas (278) son algunos de los hechos victimizantes que esa región ha soportado y que con 14.119 víctimas convierten a Pitalito en el tercer municipio con más personas afectadas por el conflicto armado en el Huila, después de Neiva (21.880) y Algeciras (18.657).

Años después, Jesús Santiago escribiría en su primer libro Para que me recuerdes: “Hay un clamor desesperado en el mundo por el mundo mismo, que podría apaciguarse, quizá, con un poco de ilusión…”. Ese clamor y clamar por ellos mismos –por el desalojo y por protección– no se apaciguó en Neiva, pese a la ilusión, y tal vez por eso en la frase de su ópera prima anotó el adverbio quizá, debido a la utopía entonces de sus deseos. “Allí no nos sentimos seguros. Mis hermanos se quedaban en un sitio y mis padres en otro, pero ellos se dieron cuenta de que había gente de esa rondando, así que nos fuimos a Bogotá”.

Durante un año estuvieron dos mil seiscientos metros más cerca de las estrellas. Pero “gente de esa” seguía rondando. Un día su padre decidió albergar en su casa a un señor invidente junto con la esposa, impulsado por su talón de Aquiles: la bondad y los sentimientos de justicia y solidaridad que, según Jesús Santiago, su papá siempre ha profesado hacia los necesitados, sin darse cuenta de que ellos eran los verdaderos ciegos al no intuir, con el paso de los días, que su inquilino no veía oportunidad para reunir información sobre ellos para enviarla a sus perseguidores, con la intención de ponerlos tres metros más cerca del centro de la tierra.

Unos vecinos los alertaron de ese emisario, de su sepulcral intención y de su falsa ceguera, así que le aplicaron la misma ley: ojo por ojo. Se hicieron los de la vista gorda mientras buscaban destino y cuando menos pensaron… “hasta la vista, baby”. Entre oraciones y el destino se les apareció un arquitecto, quien ofreció trabajo a su padre como administrador de una finca en Boyacá.

“Cuando la vida se da un respiro nos permite a la vez darnos uno en el que ella misma entra por nuestros pulmones y nos camina por las arterias”, también escribiría Jesús Santiago en Para que me recuerdes.

En la vereda Suaquira, del municipio de Pachavita, con sus marranos, vacas y árboles, pudieron mordisquear algo de tranquilidad. Allí estudió en una escuela rural, en un salón que acogía todos los grados de primaria. “Tenía que caminar hora y media para llegar allá, por un camino bordeado por un río en la mayoría del trayecto. Y siempre alguno de mis papás me acompañaba en los trayectos”.

Siete meses duró ese intermedio. Ahora el éxodo se debía a la escasez y esa penuria estableció la ruta: a Pachavita, adonde llegó el hermano mayor; a la plaza de Simijaca, en la que subsistieron con empanadas; a Maní, en el Casanare, a vender ropa y trabajar en la construcción, y a Orocué, en los límites con el departamento del Meta, donde la promesa de ganancias por la venta de pescado les puso el anzuelo.

“No les fue bien con el pescado, entonces mi papá empezó a trabajar en construcción, pero se cortó dos dedos, por lo que decidió vender ropa en la calle en una carreta”.

Esa carreta se convirtió en la cuota inicial de su fe y, con el tiempo, en una casa de dos plantas con negocio incluido. Orocué se había transformado en un oasis luego de tanto espejismo.

El despertar del arte

Transcurría la primaria, cuando a los nueves años un profesor tentó al niño Jesús con una flauta, instrumento que fue la pila bautismal de su nuevo credo: el arte.

Y si la flauta fue su bautizo, el clarinete sería su primera comunión. “Gracias al clarinete conocí el Casanare, el Meta y el Vichada”, memorias que probablemente transitan su verso: “Recorrí cada parte de la melodía con la poca voluntad de la que me es posible disponer y vomité, después, hasta la última nota”.

En octavo grado tuvo otra revelación. Las reseñas y ensayos que su profesor de español obligaba de tarea le presentaron otro arte: la literatura, y con esa se casó.

Con las tareas fue aprendiendo a limar las imperfecciones, y el descubrimiento de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Fernando Soto Aparicio, Rafel Ortiz González y José Eustasio Rivera encendieron en él esa vorágine por escribir. “Cuando llegué a la Universidad seguí escribiendo y en el primer semestre regalaba poemas a los peatones en la calle”.

Pero los siete años de vacas gordas en Orocué terminarían antes de esa experiencia universitaria. “Mi padre comenzó a tener amenazas por ayudar a la población víctima del conflicto; le decían: ‘Yo sé dónde vive, si no se va lo matamos’”.

De nuevo el inxilio, el cuarto, ahora con destino Arauca, y de nuevo del epicentro de la prosperidad a los suburbios de la vida, pero el anhelo de estudiar eximió a Jesús Santiago de esa experiencia. Permaneció en Orocué, en casa de su hermano mayor y de su esposa –la otra la perdieron–, ignorante de las nuevas condiciones de vida de su familia. No solo se ganó el pan con su sudor al clarinete, pudo ahorrar para la matrícula de la universidad, aunque debió realizar una rifa para completar el sueño.

En el 2016 ingresó a la carrera de Economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en Tunja, elección que a vuelo de pájaro parecería ir a contrapelo de sus inclinaciones artísticas, pero en realidad escoger una carrera más afín a su arrebatamiento literario era asunto de economía.

En las vacaciones de Semana Santa de ese año viajó a Arauca, donde la melancolía lo asedió al ver la estrechez en la que sobrevivían sus seres queridos. “Ese fue el peor episodio en la historia de mi familia. Mis padres, mi hermano medio, mi excuñada y un sobrino vivían en una casa construida de plástico, sobre un piso de tierra, en una invasión”.

Las imágenes del rebusque de sus padres, especialmente el gesto de su madre cuando toda la comida que había preparado para vender en la calle se le cayó al pavimento, las lleva labradas en el alma. “Esos recuerdos brotan, echan raíces y cambian con las estaciones mentales”, expresa Jesús Santiago con la resignación de quien todavía se cree sitiado por la vida.

A despecho de su sentimiento de responsabilidad regresó a clases, y al finalizar su semestre su padre le aconsejó que acudiera al Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior dirigido a la Población Víctima del Conflicto Armado, un convenio entre el Icetex y la Unidad para las Víctimas, al que aplicó y por el que ya cursa noveno semestre.

No solo de economía ha vivido. Esa timidez que confiesa que le hace preferir la soledad de su cuarto, tal vez a la manera de un insilio –sí con ‘s’–, esa suerte de ostracismo voluntario al interior de sí mismo, por culpa del orden social y económico, le permitió forjarse de literatura y de música, del blues de Robert Johnson y Gary B.B. Coleman, del jazz de Chet Baker, Louis Armstrong, Cab Calloway, Billy Holliday y, obvio, del clarinetista Benny Goodman, del bolero del trío Los Panchos, del rock y del metal.

Dejando rastro

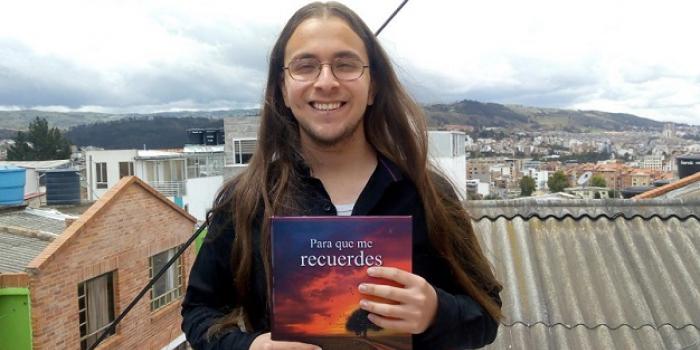

“Hay silencios de silencios, donde se oculta el aprecio, la desgracia, la dicha, la simpatía, la benevolencia o el bienestar”, escribió. Y desde ese silencio surgió a principios de este año su primer libro Para que me recuerdes, que descubre su gusto por la poesía, el cuento y la novela corta. “Inició como un proyecto de diálogo con alguien muy importante, lleno de errores, de falencias”, confesión que evidencia una actitud: ser un escritor a la vista.

Su insilio también ha sido habitado por sus padres desde que los vio en Arauca, pese a que un año después una tía les envío el dinero para mudarse al departamento de Antioquia, al pueblo donde se enamoraron. Hace un par de semanas su papá fue forzado a desplazarse, otra vez por ayudar a los necesitados, y sobrevive gracias, nuevamente, a un mal presentimiento de su esposa.

La visa para salir de esas preocupaciones es su novia, una joven a escala de sus deseos: filósofa, afín a los pensamientos de los sabios de la Grecia clásica, de Heidegger y, especialmente, de los conceptos de Hannah Arendt, sobre quien prepara un escrito basado en sus planteamientos acerca de la libertad.

Y esa libertad tan fustigada en nuestros días y tan hostigada en su vida, Jesús Santiago la encontró en algunos autores latinoamericanos del siglo XX que se hermanan en su bandera por una sociedad más humana y equitativa. “Esa manera cómo levantaron sus voces en defensa de los desamparados me sirvió para trazar ciertos propósitos respecto a la escritura; pienso que en últimas es su manera de cambiar el mundo, así sea una visión ingenua”.

Por su experiencia comprende que “no podría desligar el arte de lo político, porque dar una expresión involucra que otros la adapten a su susceptibilidad, y si esa expresión tiene que ver con lo que está viviendo un conjunto de personas en determinado momento, sería un acercamiento a lo bello desde lo humano”.

En sus palabras se advierte algo en él de esa resistencia literaria que enarboló el gran poeta francés René Char, quien escribió: “Me hago violencia para conservar, a despecho de mi humor, mi voz de tinta”, en Las hojas de Hipnos, todo un pregón contra la irracionalidad humana, escrito como una suerte de baluarte contra la ocupación nazi. Parece que hacia ese norte ha encaminado su segundo libro, una especie de alter ego, en el que posa muchas expectativas, porque sabe que pese a sus preocupaciones “se hace camino al andar”, como dijo Antonio Machado, pero sabe que lo más importante no está en la pisada –el dónde ni el cómo–, sino en la huella.